Accueil

http://www.apad.asso.fr/

http://www.supagro.fr/

https://www.supagro.fr/ress-pepites/PlantesdeCouverture/co/EspecePC.html

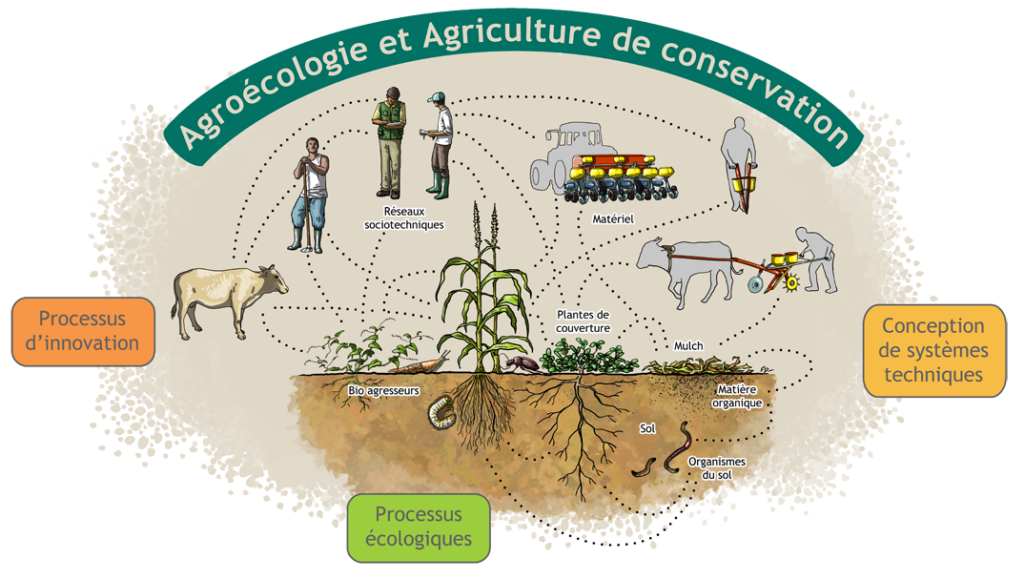

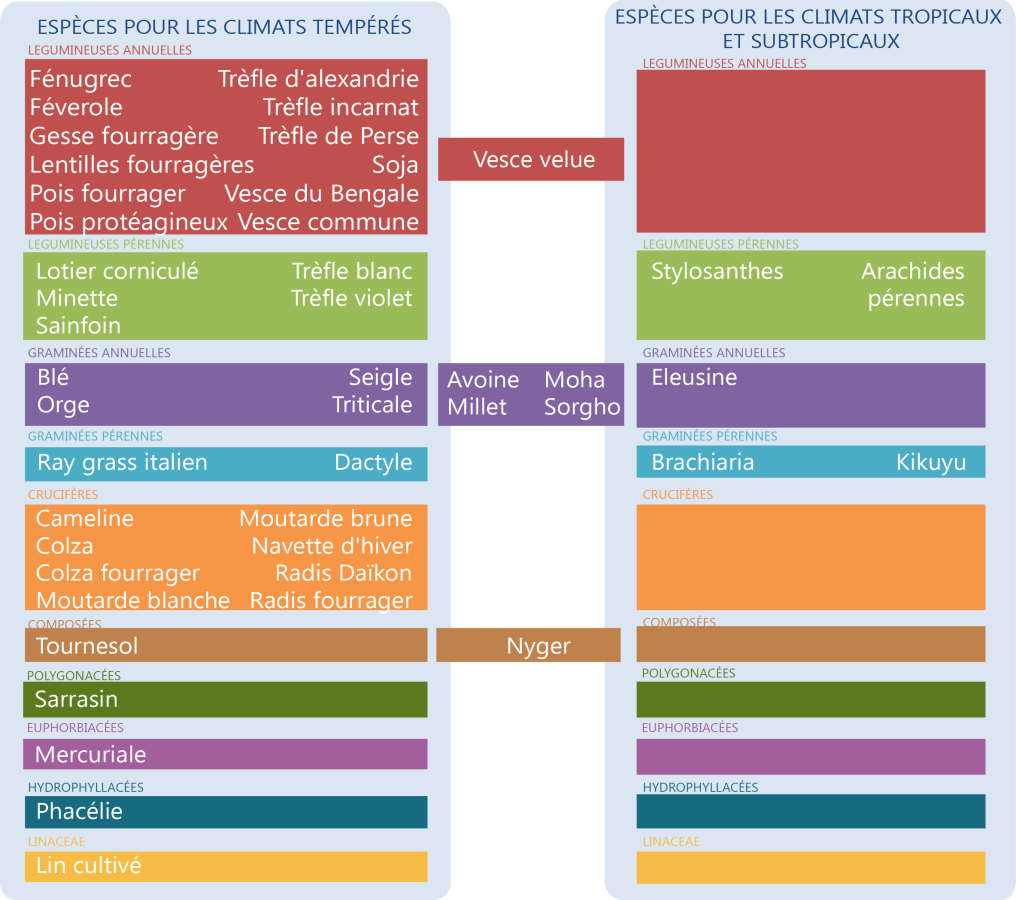

Les plantes de couvertures sont cultivées pendant les inter-cultures. Leurs fonctions sont multiples et varient notamment selon la famille à laquelle elles appartiennent. Par exemple, les légumineuses sont utilisées pour capter l’azote atmosphérique et le fournir à la culture suivante. Les couverts végétaux peuvent aussi être composés d’un mélange d’espèces pour combiner leurs fonctions.

Liste d’espèces de plantes spécifiques utilisées dans l’agriculture de conservation des sols (ACS), avec leurs caractéristiques et leurs rôles principaux. Ces espèces sont choisies pour leurs capacités à couvrir le sol, améliorer sa structure, enrichir sa fertilité ou répondre à des besoins agronomiques précis.

Légumineuses couramment utilisées comme plantes de service en agriculture de conservation des sols (ACS). Ces espèces sont prisées pour leur capacité à fixer l’azote atmosphérique via leurs nodosités racinaires, enrichir le sol, produire de la biomasse et protéger contre l’érosion. Chaque plante est accompagnée de ses caractéristiques principales et de son utilité dans un système ACS :

1. Vesce commune (Vicia sativa)

- Rôle : Fixe l’azote (jusqu’à 100-150 kg/ha), couvre le sol rapidement.

- Atouts : Croissance vigoureuse, facile à intégrer en interculture, se détruit bien par le gel ou mécaniquement.

- Conditions : Sols bien drainés, préfère les climats tempérés, sensible aux fortes gelées.

- Utilisation : Idéale avant une culture exigeante en azote (maïs, céréales).

2. Trèfle incarnat (Trifolium incarnatum)

- Rôle : Apporte 80-120 kg/ha d’azote, produit une biomasse abondante.

- Atouts : Résiste au froid léger, attire les pollinisateurs, effet couvre-sol dense.

- Conditions : Sols légèrement acides à neutres, bonne adaptation aux hivers doux.

- Utilisation : Souvent semé à l’automne pour une couverture hivernale.

3. Luzerne (Medicago sativa)

- Rôle : Fixe 200-300 kg/ha d’azote sur plusieurs années, améliore la structure du sol avec ses racines profondes.

- Atouts : Pérenne (3-5 ans), résistante à la sécheresse, excellente pour les rotations longues.

- Conditions : Sols drainés, non acides (pH > 6), exposition ensoleillée.

- Utilisation : Plante de service sur le long terme ou en association avec des cultures.

4. Pois fourrager (Pisum sativum subsp. arvense)

- Rôle : Fixe 70-120 kg/ha d’azote, produit une biomasse tendre et riche.

- Atouts : Facile à implanter, bonne association avec des graminées (ex. : avoine).

- Conditions : Sols frais et bien drainés, sensible au gel précoce.

- Utilisation : En interculture courte avant une culture de printemps.

5. Féverole (Vicia faba)

- Rôle : Fixe 100-200 kg/ha d’azote, système racinaire puissant pour décompacter le sol.

- Atouts : Résiste bien au froid, biomasse importante.

- Conditions : Sols lourds à moyens, évite les sols trop acides ou secs.

- Utilisation : Couvert d’hiver, souvent semé en automne.

6. Lentille (Lens culinaris)

- Rôle : Fixe 50-100 kg/ha d’azote, améliore la fertilité des sols pauvres.

- Atouts : Faible exigence en eau, croissance modérée mais efficace.

- Conditions : Sols légers et bien drainés, sensible à l’excès d’humidité.

- Utilisation : En mélange avec d’autres espèces pour diversifier.

7. Lotier corniculé (Lotus corniculatus)

- Rôle : Fixe 50-100 kg/ha d’azote, protège le sol sur le long terme.

- Atouts : Pérenne, résiste au piétinement et à la sécheresse, attire les insectes utiles.

- Conditions : Sols pauvres, même calcaires ou acides.

- Utilisation : Couvre-sol durable ou en association avec des prairies.

8. Gesse (Lathyrus sativus)

- Rôle : Fixe 80-120 kg/ha d’azote, bonne couverture du sol.

- Atouts : Rustique, adaptée aux sols difficiles, croissance rapide.

- Conditions : Sols secs à moyens, évite les terrains trop humides.

- Utilisation : En interculture ou mélange pour sols dégradés.

9. Lupin (Lupinus spp., ex. Lupinus albus ou angustifolius)

- Rôle : Fixe 100-150 kg/ha d’azote, mobilise le phosphore grâce à ses racines.

- Atouts : Résiste aux sols acides, biomasse abondante.

- Conditions : Sols sableux à légers, évite les terrains calcaires (sauf variétés adaptées).

- Utilisation : Avant céréales ou en rotation.

Conseils pour l’ACS

- Mélanges : Associer ces légumineuses avec des graminées (seigle, avoine) ou crucifères (radis, moutarde) renforce leurs effets (ex. : vesce + avoine pour biomasse et azote).

- Semis direct : Privilégié en ACS pour préserver la structure du sol.

- Gestion : Destruction par roulage, gel ou fauche, selon l’espèce et le climat.

Ces légumineuses sont adaptées à différents contextes pédoclimatiques.

2. Crucifères (décompacteurs et biofumigants)

- Moutarde blanche (Sinapis alba)

- Rôle : Décompacte le sol, réduit les nématodes grâce à ses composés soufrés (effet biofumigant).

- Atouts : Croissance rapide, facile à implanter en interculture courte.

- Conditions : Sensible au gel, éviter les sols trop humides.

- Radis fourrager (Raphanus sativus)

- Rôle : Brise les couches compactées grâce à sa racine pivotante, piège les nitrates.

- Atouts : Très efficace pour améliorer la porosité du sol.

- Conditions : Sol léger à lourd, implantation estivale ou automnale.

3. Graminées (productrices de biomasse)

- Seigle (Secale cereale)

- Rôle : Produit une forte biomasse, protège contre l’érosion, piège les nutriments.

- Atouts : Résiste au froid, bon effet anti-adventices.

- Conditions : S’adapte à une large gamme de sols, même pauvres.

- Avoine (Avena sativa)

- Rôle : Couvre rapidement le sol, améliore la matière organique.

- Atouts : Croissance vigoureuse, sensible au gel (facile à détruire naturellement).

- Conditions : Sol bien drainé, implantation précoce recommandée.

4. Autres espèces notables

- Phacélie (Phacelia tanacetifolia)

- Rôle : Améliore la structure du sol, attire les pollinisateurs, piège les nitrates.

- Atouts : Non légumineuse mais excellente pour la biodiversité, facile à gérer.

- Conditions : Sol léger à moyen, sensible au froid.

- Sarrasin (Fagopyrum esculentum)

- Rôle : Couvre rapidement, étouffe les adventices, mobilise le phosphore.

- Atouts : Croissance estivale rapide, idéal avant une culture d’hiver.

- Conditions : Sol pauvre à moyen, évite les sols trop calcaires.

Mélanges multi-espèces

En ACS, les agriculteurs combinent souvent ces plantes pour maximiser les bénéfices. Par exemple :

- Moutarde + Vesce : Effet biofumigant + apport d’azote.

- Seigle + Trèfle : Biomasse abondante + enrichissement du sol.

- Radis + Phacélie : Décompaction + biodiversité.

Conseils pratiques

- Adaptation locale : Le choix dépend de votre climat, type de sol et objectif (ex. : lutte contre l’érosion, fertilité, biodiversité).

- Implantation : Semis direct souvent privilégié en ACS pour minimiser le travail du sol.

- Destruction : Rouleau-faca ou gel naturel pour éviter les herbicides.

La chicorée et l’amarante en tant que plantes décompactantes dans le cadre de l’agriculture de conservation des sols (ACS). Bien qu’elles ne soient pas des légumineuses, elles peuvent jouer un rôle intéressant en tant que plantes de service.

Chicorée (Cichorium intybus)

- Propriétés décompactantes :

La chicorée possède une racine pivotante robuste et profonde, pouvant atteindre 50 cm à 1 m, voire plus dans des sols meubles. Cette racine est capable de pénétrer des couches compactées, notamment dans les sols argileux ou limoneux, améliorant la porosité et l’infiltration de l’eau. - Atouts :

-

- Résistance à la sécheresse grâce à son système racinaire profond.

- Pérenne ou bisannuelle, elle peut agir comme un couvert durable.

- Attire les pollinisateurs et favorise la biodiversité (fleurs riches en nectar).

- Mobilise certains nutriments profonds (calcium, potassium).

- Limites :

- Ne fixe pas l’azote (non légumineuse), donc son apport nutritif au sol est limité comparé à une luzerne ou une féverole.

- Croissance plus lente que certaines plantes annuelles (ex. : moutarde), ce qui peut retarder l’effet couvre-sol.

- Peut devenir envahissante si mal gérée dans certaines conditions.

- Utilisation en ACS :

Idéale comme plante de service à long terme dans les rotations ou en mélange avec des légumineuses (ex. : trèfle) pour combiner décompaction et apport d’azote. Parfaite pour les sols compactés en profondeur, mais moins adaptée aux intercultures courtes. - Effets positifs sur la biodiversité

- Attraction des pollinisateurs et insectes utiles :

- Les fleurs bleues de la chicorée, riches en nectar et pollen, attirent abeilles, bourdons, papillons et syrphes (prédateurs naturels de pucerons). Cela renforce la biodiversité fonctionnelle dans les parcelles agricoles.

- En ACS, où les intrants chimiques sont réduits, cet effet soutient la régulation naturelle des ravageurs.

- Amélioration de la vie du sol :

- Sa racine pivotante profonde (jusqu’à 1-2 m) crée des galeries qui favorisent les vers de terre et autres organismes fouisseurs, augmentant l’activité biologique et la porosité du sol.

- En mobilisant des nutriments profonds (calcium, potassium), elle enrichit indirectement la biomasse microbienne en surface via ses résidus.

- Support à la faune sauvage :

- Les graines de chicorée attirent certains oiseaux granivores (ex. : pinsons) en fin de saison, contribuant à la biodiversité aviaire.

- Sa pérennité (bisannuelle ou pluriannuelle) offre un habitat stable pour les petits animaux ou insectes.

- Effets potentiels négatifs ou neutres

- Compétition avec la flore locale :

- Si elle s’implante trop durablement, la chicorée peut concurrencer des espèces herbacées spontanées, surtout dans des systèmes semi-naturels (ex. : prairies).

- Effet limité sur la diversité microbienne :

- Contrairement aux légumineuses qui stimulent les bactéries fixatrices d’azote (ex. : Rhizobium), la chicorée a un impact plus indirect sur les micro-organismes via la matière organique qu’elle fournit.

- Bilan

- La chicorée est un atout pour la biodiversité aérienne (pollinisateurs, oiseaux) et souterraine (vers de terre), particulièrement dans les systèmes ACS où la couverture permanente favorise la vie du sol. Son effet est surtout notable à moyen/long terme grâce à sa durabilité.

Amarante (Amaranthus spp., ex. Amaranthus retroflexus ou hybrides)

- Propriétés décompactantes :

L’amarante développe un système racinaire fibreux et parfois pivotant (selon l’espèce), qui travaille surtout les 20-40 cm supérieurs du sol. Bien que moins puissante qu’une chicorée ou un radis fourrager, elle peut fracturer les croûtes superficielles et améliorer la structure en sols légers à moyens. - Atouts :

- Croissance très rapide, surtout en conditions chaudes et sèches, offrant un couvert dense en peu de temps.

- Résistante à la sécheresse et adaptée aux sols pauvres.

- Produit une biomasse abondante, utile pour la matière organique.

- Certaines espèces (ex. : Amaranthus cruentus) sont cultivées pour leurs graines, ajoutant une valeur économique.

- Limites :

- Racines moins profondes et moins agressives que celles de plantes comme la luzerne ou le radis, donc effet décompactant limité aux horizons superficiels.

- Non légumineuse, donc pas d’apport d’azote.

- Risque d’envahissement : certaines amarantes (ex. : A. retroflexus) sont considérées comme adventices difficiles à contrôler si elles montent en graines.

- Utilisation en ACS :

Utile comme couvert estival rapide pour décompacter légèrement et couvrir les sols nus, mais à gérer avec soin (fauchage avant floraison) pour éviter sa prolifération. Peut être associée à des légumineuses pour diversifier les fonctions.

Effets positifs sur la biodiversité

Refuge pour la faune auxiliaire :

La croissance dense et rapide de l’amarante offre un habitat temporaire pour les insectes (coccinelles, araignées) qui contrôlent les ravageurs.

Certaines espèces cultivées (ex. : Amaranthus cruentus) produisent des graines consommées par les oiseaux, soutenant la biodiversité locale.

Contribution à la biomasse du sol :

Sa biomasse abondante (surtout en été) enrichit le sol en matière organique après destruction, stimulant les décomposeurs (vers de terre, champignons, bactéries).

En couvrant le sol nu, elle protège les micro-organismes contre l’érosion et les UV.

Diversité floristique temporaire :

En interculture estivale, elle diversifie les couverts végétaux dans des rotations souvent dominées par des graminées ou légumineuses, offrant un complément écologique.

Effets potentiels négatifs ou neutres

Risque d’adventice envahissante :

Certaines amarantes (ex. : Amaranthus retroflexus) produisent des milliers de graines viables pendant des années, pouvant réduire la diversité végétale en concurrençant les espèces spontanées ou cultivées. En ACS, où le désherbage chimique est limité, cela peut poser un problème si elle n’est pas fauchée à temps.

Effet limité sur les pollinisateurs :

Contrairement à la chicorée, l’amarante n’a pas de fleurs nectarifères attractives pour les abeilles ou papillons, limitant son rôle pour la biodiversité aérienne.

Impact variable sur le sol :

Ses racines fibreuses (20-40 cm) stimulent moins les organismes profonds que des plantes à racines pivotantes (ex. : chicorée, radis).

Bilan

L’amarante favorise la biodiversité à court terme en couvrant le sol et en soutenant les décomposeurs, mais son potentiel adventice peut nuire à la diversité végétale si mal contrôlé. Elle est moins bénéfique pour les pollinisateurs ou la faune aérienne que la chicorée.

Comparaison et avis

- Chicorée : Plus efficace comme plante décompactante grâce à sa racine profonde et robuste. Elle convient mieux aux sols très compactés ou aux systèmes nécessitant une action prolongée. Cependant, elle demande une stratégie à moyen/long terme et ne remplace pas les légumineuses pour la fertilité azotée.

- Amarante : Moins performante pour la décompaction profonde, mais intéressante pour une action rapide en surface et une couverture estivale. Son potentiel adventice est un frein en ACS, où l’on cherche à limiter les interventions chimiques ou mécaniques.

Mon avis

- Si votre priorité est la décompaction profonde, la chicorée est un excellent choix parmi les non-légumineuses, comparable au radis fourrager mais avec une durabilité supérieure. Elle serait à privilégier dans un sol argileux ou tassé sur plusieurs horizons.

- L’amarante, en revanche, me semble moins adaptée comme plante décompactante principale en ACS. Elle brille davantage comme couvert anti-érosion ou pour occuper un sol en été, mais son effet sur la structure est limité et son contrôle peut poser problème.